; ?>)

2023.9.5

妊娠すると、安定期に入る頃から、徐々に体重が増えてきます。お腹や乳房が大きくなり、脚も太くなるなど体型が大きく変化するため、体型や体重に対する不安も出てくるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、妊娠中に医療ダイエットなどの部分痩せをしても大丈夫なのか?について解説します。

妊娠中の体重管理は、母体の健康だけでなく胎児の成長にも直結するため非常に重要な側面です。妊娠を機に急激に体重が増加してしまったり、逆に体重が体格基準から大きく逸脱してしまったりすると、様々な妊娠合併症を引き起こす可能性があります。

そういったリスクを最小限に抑えるためには、適正な体重管理が求められます。理想的な体重増加量や適切な栄養バランスといった基本的な知識を身に付けることで、妊娠期間中の健康維持が可能となります。

適切な体重管理を行うためには、まず自身の体格指数(BMI)を計算し、自身がどの体格か把握することが重要です。BMIは一般的に22〜25kg/㎡が標準とされ、これを基準に妊娠中の体重増加の目安が定まります。

また、食事の栄養バランスが体重管理に大きく影響します。食事はタンパク質・脂質・炭水化物といった三大栄養素に加え、ビタミンやミネラルも必要とされます。これらの栄養素を適切な比率で摂取することにより、妊娠してからでも適切な体重増加が可能となります。

妊娠期間中の栄養バランスは、母体と胎児の健康を保つ上で極めて重要です。適切な栄養摂取を心掛けることで、胎児の成長・発育に必要なエネルギーや栄養素が適切に供給され、順調な胎児の成長を支えることが出来ます。また母体自身の体調やエネルギーの維持にも効果的です。

しかしながら、過剰な食事は体重増加を引き起こすだけでなく、妊娠高血圧症候群や糖尿病のリスクも高めてしまいます。食事内容の見直しを行い、ビタミンやミネラル、タンパク質などをバランス良く摂取することが重要となります。

妊娠とは、新しい命が母体内で成長し、発育を続ける重要な過程です。この期間に妊婦が部分痩せを試みることは、さまざまなリスクを引き起こす可能性があります。

中でも、栄養不足と赤ちゃんへの影響、妊婦の体型に対する過度なプレッシャー、さらには妊娠中のダイエットの危険性について理解することが必要です。

妊娠中の部分痩せは、食事制限や運動によるカロリー消費により栄養不足を引き起こします。とりわけ、胎児の発育に必要なビタミンやミネラル、タンパク質の不足は、発育遅延や先天性障害を引き起こす可能性があります。

また、カロリー不足は妊娠中毒症や早産のリスクを高め、母体の健康にも影響を及ぼします。妊娠中は胎児に十分な栄養を供給するため、バランスの良い食事を摂取することが推奨されます。体型に囚われず、母体と胎児の健康を優先することが、最終的な幸せにつながるのです。

妊娠中に部分痩せを試みる動機の一つに、体型への過度なプレッシャーがあります。特にSNSなどで美しい妊娠体型が注目される今日、そのプレッシャーはますます増しています。しかし、それは自身と赤ちゃんを危険に晒す行為であり、適切な体重管理とは異なります。適正な体重増加を維持し、無理なダイエットは避けるべきです。

また、心理的なストレスは母体と胎児にとっても良くありません。自身の体型を全ての人が判断するわけではないし、主観的なものであることを理解し、自己肯定感を持つことが大切です。

妊娠中のダイエット、特に部分痩せを試みることは、さまざまな危険性をはらんでいます。強度の高い運動や食事の制限は、早産や流産のリスクを高める可能性があります。

また、カロリー不足は体調不良を引き起こし、そのストレスで精神的な問題を招くこともあります。妊娠は体に大きな変化をもたらしますが、それは生命を育むための自然なプロセスであることを理解し、あくまで母体と胎児の健康を優先する必要があります。ダイエットによる短期的な体型の変化よりも、母子ともに健康を保つことが最も重要なのです。

出産後の体型リセットは、ダイエットを始める適切なタイミングを知り、母乳育児の期間中に適切な食事療法と運動療法を組み合わせることが重要です。ここでは、これら2つのポイントを詳しく説明します。

出産後すぐにダイエットを開始するのは、体のリカバリーに時間を与えることが大切なため、あまりお勧めできません。多くの専門家は、出産後6週間から8週間がダイエットを始める適切なタイミングと提言しています。

この期間を過ぎると、子宮が本来の大きさに戻ると言われており、母体の体力も徐々に戻ってくるためです。しかし、ダイエットを始めるにあたり、医師や助産師と相談の上、自身の体調を第一に考えて決定していきましょう。

母乳育児中は、赤ちゃんへの栄養供給が必要となりますので、過度なカロリーカットは避けなければなりません。その代わり、ヘルシーな食事を心掛け、バランスの良い栄養を摂ることが大切となります。その中でも、良質のタンパク質・ビタミン・ミネラルの含まれる食材を選び、栄養素が多く含まれる完全な食事を心がけましょう。

また、運動療法については、軽いストレッチングやウォーキングから始め、体力回復に合わせて徐々に強度を上げていくと良いでしょう。

脂肪冷却は、脂肪細胞を冷却して破壊する方法です。

身体の脂肪分が凍って固まるくらいの低い温度で皮膚を冷却して、脂肪細胞のみを破壊することが期待できます。

破壊された脂肪細胞は老廃物として排出されるので復活することはありません。そのため、脂肪細胞を減らしてダイエット効果が狙える機器といえるでしょう。

ちなみに、当院でもオススメしているのは、この脂肪冷却です。

脂肪冷却することで約20%の脂肪細胞のみを減少させるので、

・リバウンドしにくい

・痩せたい部分だけ痩せられる

・体に負担が少なく、無理なく

というメリットがあります。約2~3ヶ月で大きな効果が期待できます。

食事量の制限ができていなくても、実際の脂肪量を減らせるので、高いダイエット効果が期待できます。

当クリニックでも、この脂肪冷却は特にオススメしています。

脂肪冷却の効果をより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

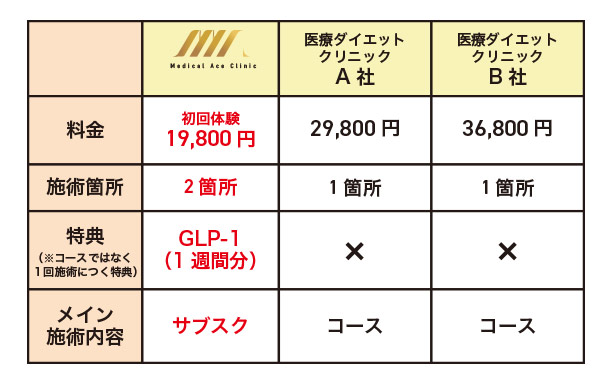

施術するパーツや箇所数によって変動はしますが、各クリニックを調べて算出してみると、脂肪冷却の料金は1部位あたり約30,000円~50,000円程度が費用相場になります。

医療ダイエットの方法によっては、数十万もするような医療ダイエット施術も多いため、比較的安価に受けられます。

当クリニックでは、「まずは脂肪冷却の効果を実感してから、医療ダイエットをするかどうかを決めてほしい」という想いから、本来1部位で30,000円近くかかる脂肪冷却を、2部位19,800円で受けられるキャンペーンを実施中です。

先着50名様限定のキャンペーンなので、

「脂肪冷却を体験してみたい」

という方は、公式LINEで友だち追加してクーポンを発行して、早めに申し込んでください!

結論として、妊婦が部分痩せをするのは危険です。栄養面等を鑑みると、母子ともに影響を及ぼす可能性が高いので、ムリせず産後に行うことが最善でしょう。

それを理解した上で、医療機関でカウンセリングを受けていただき、適切なタイミングと施術方法を行うことで安全に部分痩せを行うようにしてください。

| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-16-3 高葉屋ビル6階 |

|---|---|

| アクセス | 東急東横線・渋谷駅 円山町方面1番出口より徒歩2分 |

| 診療時間 | 平日 11:00〜20:00 土日祝 10:00〜19:00 |

| 電話番号 | 03-6452-5137(クリニック直通) 0120-528-305(予約受付センター) |